Roland Gruber hat Architektur und Kulturmanagement studiert und das Kreativunternehmen nonconform mitgegründet, das an 8 Standorten in Deutschland und Österreich Zukunftsraumentwicklungen für Kommunen, Städte und Unternehmen begleitet.

Für ihn geht es bei Architektur nicht nur um das Planen und Realisieren neuer Gebäude, sondern um viel mehr – darum, ein lebendiges Umfeld für unterschiedliche Lebensbereiche zu schaffen.

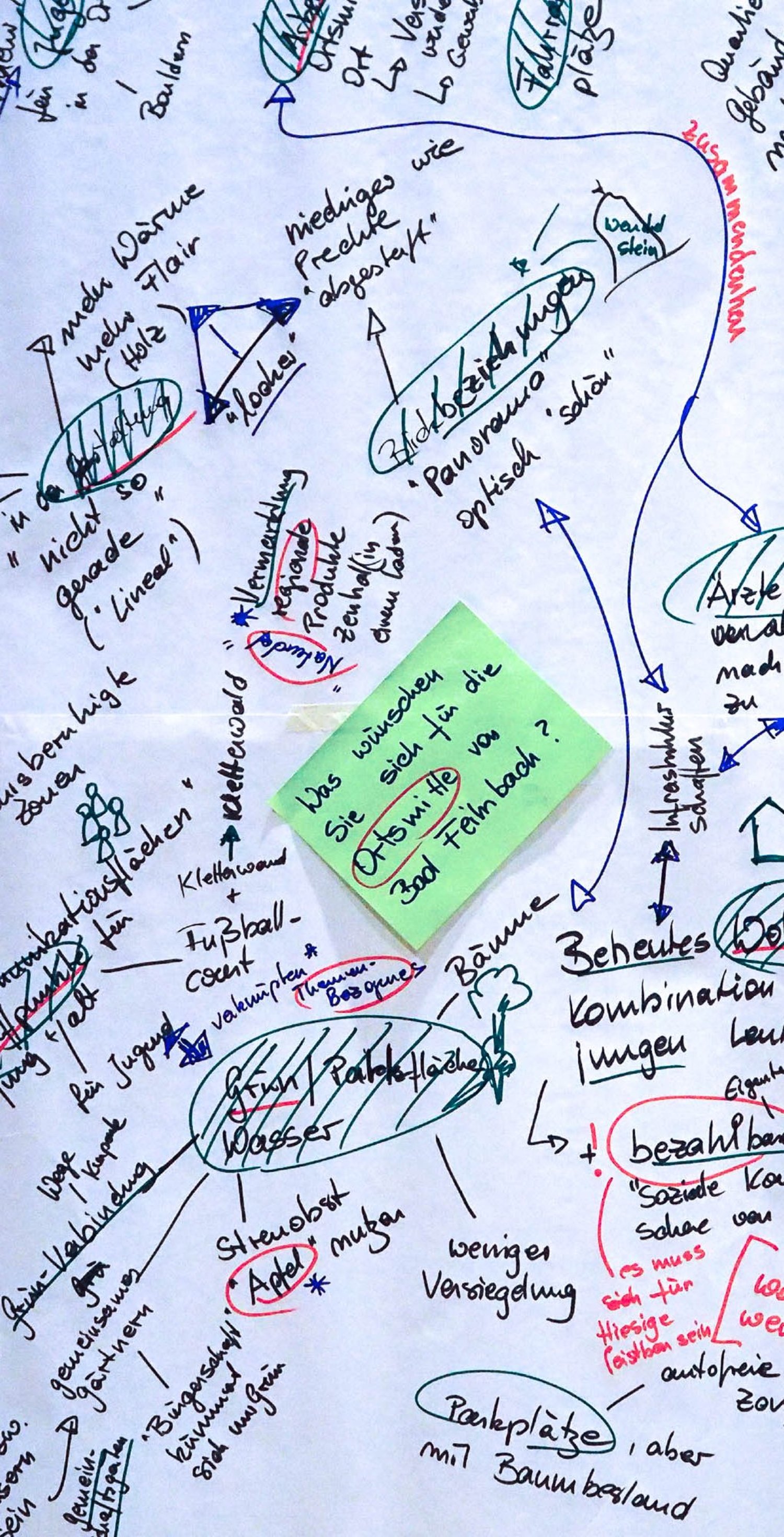

Das Zauberwort heißt Partizipation: „Nur wer die Menschen auf den Weg zu einer neuen Architektur mitnimmt, verlässt ausgetretene Wege, belebt Räume und Plätze neu, schafft nutzungsoffene, urbane Gebäude und handelt nachhaltig.“ Wie Partizipation genau funktioniert, hat er uns in einem längeren Gespräch erzählt.

Roland, schaut man Arbeit und Aufgabenfeld von nonconform an, stellt man fest: Das geht deutlich über das „normale“ Verständnis von Architektur hinaus. Wie hat sich das alles entwickelt, was ist dein persönlicher Werdegang?

ROLAND GRUBER

Ursprünglich habe ich zuerst eine weiterführende Schule für Möbel und Innenausbau besucht. Das heißt, von Haus aus bin ich Tischler und komme aus der praktischen Arbeit. Danach habe ich Architektur studiert in Linz und in Zürich. Ja, und später noch Kulturmanagement. Ich habe also ein Bein in der Architektur und eines im Kulturmanagement.

Das heißt, eigentlich bist du schon recht früh auf dein jetziges Aufgabenfeld zugesteuert, oder?

ROLAND GRUBER

Im Grunde, ja. Neben dem Architekturbüro, das ich nach dem Studium mit meinem Partner gegründet habe, gründete ich mit meinem Professor und einem Bekannten einen Baukulturverein, den wir LandLuft nannten. Wir haben versucht, die Baukulturvermittlung im ländlichen Raum radikal neu zu denken, einige frische Impulse zu setzen, und haben viel Lob und Schulterklopfen bekommen. Es war allerdings Selbstausbeutung pur.

Kultur hat irgendwie immer so eine Tendenz in die Selbstausbeutung.

ROLAND GRUBER

Deshalb habe ich dann ja Kulturmanagement studiert. Um mehr darüber zu erfahren, wie man den Wert einer kulturellen Leistung der Allgemeinheit sichtbar machen kann. Ich habe da auf viele Fragen Antworten gewonnen, aber natürlich nicht auf alle. Wie man die speziellen Kommunikationsprobleme löst, die sich bei Planung von Architektur ergeben, bzw. wie sich die klassische Planung ändern muss – das hat sich dann alles im Lauf der Zeit entwickelt.

Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das die Notwendigkeit, diese Fragen besser zu beantworten, besonders deutlich gemacht hat?

ROLAND GRUBER

In der Anfangszeit haben wir immer wieder Architekturwettbewerbe gewonnen, unter anderem zur Gestaltung einer neuen Ortsmitte. Und schnell wurde uns klar: Es ist eine echte Herausforderung, unsere Vorstellungen den Bürgerinnen und Bürgern nachträglich zu vermitteln. Alles ist gut und handwerklich sauber gemacht, der Wettbewerb ist gewonnen, aber du musst ständig noch mal hinfahren, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Wir mussten dauernd erklären, warum wir etwas so und nicht anders gemacht haben. Und das Grundproblem haben wir auch identifiziert, es war die schlechte Vorbereitung des Wettbewerbs. Sozusagen die Geburtsstunde unserer Bürotransformation.

War das der Punkt, wo die Organisation von Abläufen und eine neue Art von Planung immer wichtiger wurden? Man stellt sich Architekten ja gerne als einsame Genies vor, die erbittert sind, wenn man sie nicht versteht. Im Grund ist deine Vorgehensweise ja eine komplett andere. Partizipation versus einsames Künstlertum?

ROLAND GRUBER

Das ganze Einsame-Künstler-Ding ist ein Auslaufmodell. Die Herausforderungen sind zu komplex.

Nach den Ideen kommt das Machen. Ganz konkret, am Modell. Muss das eine Haus noch etwas mehr nach rechts? Brauchen wir ein Stockwerk mehr? Bürgerinnen und

Bürger werden zu Architekten und Planern.

Wie geht’s besser?

ROLAND GRUBER

Es braucht das Wissen der Vielen, das aktive Zuhören und dann mit guter Moderation auf den gemeinsamen Erkenntnispunkt hinnavigieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas, was gemeinschaftlich entwickelt worden ist, dann auch gelebt und geliebt wird, ist höher, als dass es diesen einen genialen Wurf gibt. Es geht darum, vor jedem Projekt genau zu wissen, was man tut, und die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen. In der Fachsprache nennen wir das die Phase null. In dieser Phase werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Wie viel Geld steht zur Verfügung? Wie sieht das Raumprogramm aus? Wie groß ist das, was gebraucht wird? Und so weiter. Am Ende sollen sich die Stadt, also die Bürgerinnen und Bürger, darin wiederfinden. Deshalb ist eine genaue Vorbereitung absolut entscheidend. Im Grunde ist unser Job der eines Kochs, der ein Menü vorbereitet und genau weiß, wie viele Leute kommen und welche Zutaten er braucht.

Aber das Rezept kommt, um im Bild zu bleiben, von euch?

ROLAND GRUBER

Ja, genau. Wir haben ein lustvolles Rezept erstellt, wie es gelingen kann, eine knifflige Aufgabe gemeinsam zu lösen. Es scheint am Anfang unlösbar, weil viel zu viele unterschiedliche Interessen und Vorstellungen. Aber durch das gemeinsame Kochen, das einander Kennenlernen und das Verständnis für die Anliegen der anderen lösen sich viele Sachen eigentlich von selbst. Wir sind Gastgeber, damit Neues entstehen kann.

Ich könnte mir vorstellen, dass viele Architekten die Befürchtung haben, wenn die Bürger erst mal anfangen mitzureden, dann werden alle meine Entwürfe fürchterlich verwässert und ich muss machen, was allen gefällt. Ist das so?

ROLAND GRUBER

Nein, dann würde immer Hundertwasser das Ergebnis sein. Das ist ein großes Missverständnis und es ist genau umgekehrt. Wenn ich Bürgerinnen und Nutzer frühzeitig in die Zukunftsreise involviere, fühlen sie sich mitgenommen und informiert und überlassen die Planung ganz selbstverständlich den Fachleuten. Ich habe das in 20 Jahren Praxis noch nie anders erlebt. Unser Job ist es, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und Barrieren abzubauen. Nur so kann Baukultur entstehen, die geliebt und gelebt wird.

Sollte man dann bei allen Projekten eine Bürgerbeteiligung machen?

ROLAND GRUBER

Nicht immer ist derselbe Aufwand nötig. Aber dort, wo es eine Nachbarschaft gibt, und eine größere Einheit bis hin zu einem ganzen Quartier entwickelt werden soll, sollte man aktiv werden und in Dialog treten. Der Umfang und die Methodik sind immer individuell und ergeben sich mit der Aufgabenstellung. Quest z.B. baut ja in Holzkirchen die Winklbauer Höfe, als Innerortsentwicklung rund um ein bestehendes Quartier. Und da macht es schon Sinn, dass ich im Vorfeld die Nachbarn abhole, um darauf zu reagieren, denn die könnten sehr große Widerstände haben und Bedenken äußern. Schaffen wir dagegen Akzeptanz, entsteht vielleicht für alle ein neues Stück Gemeinschaft.

Das heißt, eigentlich machst du auch Stadtplanung. Es dreht sich nicht mehr nur um das einzelne Gebäude, sondern es sind ganze Areale, die da bespielt werden sollen und wo neue Nutzungen überlegt werden. Nicht nur: „Was macht man mit dem alten Gasthof in der Ortsmitte?“, sondern auch: „Wie entwickele ich ein ganzes Zentrum neu?“.

ROLAND GRUBER

Ja. Eine gute Partizipation beginnt im Quartier und endet im Idealfall mit dem einzelnen Gebäude. Und auch da gibt es unglaublich spannende Entwicklungen. Nehmen wir nur das Beispiel Schule. Wenn wir für Gebäude möglichst vielschichtige Nutzungen produzieren wollen und möglichst wenig Leerstand, dann wäre hier die interessante Frage: Wie können wir eine Schule in der Zeit nutzen, in der keine Schule ist? Oder wie kann ich halb leer stehende Einfamilienhäuser, wo die Kinder aus dem Haus sind und in denen oft nur noch eine ältere Person wohnt, teilen und als Wohnraum zur Verfügung stellen, weil gleichzeitig Baugrund für junge Menschen zu teuer ist? Auch das sind Themen, die uns stark beschäftigen.

Noch einmal zurück zur Stadtplanung. Es gibt da zwei interessante Begriffe. Einen gab es schon, den „Donut-Effekt“. Von dir stammt der zweite: der „Krapfen-Effekt“. Was hat es damit auf sich?

ROLAND GRUBER

Der „Donut-Effekt“ beschreibt die Entwicklung von Städten und Orten, die wir über die Jahre gesehen haben. Früher mal hat es relativ starke Ortskerne gegeben, innerhalb der Stadtmauer war alles mehr oder weniger kompakt unter einem Dach. Und durch die Motorisierung ist das Ganze dann in die Fläche gegangen, hinaus aus dem Zentrum. Man hat woanders gearbeitet, man hat woanders die Freizeit verbracht und wieder woanders eingekauft. Das heißt, automatisch ist alles auf das Auto und die Straße ausgerichtet. Der Ortskern hat keine wirkliche Funktion mehr, wie ein Loch im Donut. Unsere Überlegung war: Was kann man tun, um diesen Strukturwandel der ländlichen Räume und den Leerstand der Mitten aufzuhalten oder sogar umzukehren? Und wir haben dann vor einigen Jahren zu einem Gegeneffekt aufgerufen, der eben kein Loch haben soll.

Der „Krapfen-Effekt“.

ROLAND GRUBER

Richtig. Wir wollen, wie beim Krapfen, in die Orte sozusagen das süße Leben zurück in die Mitte bringen. Ich muss schauen, dass ich nicht nach außen, sondern wieder nach innen wachse. Ich muss schauen, dass neue Nutzungen entstehen, neue Bewohner, Geschäfte und Büros ins Zentrum kommen und dass der öffentliche Raum wieder wichtiger wird. ich muss die Transformation eines Ortes in den Griff bekommen. Das ist allerdings ein Kraftakt. Der Krapfen war das richtige Bild, um dieses Thema in die Köpfe zu kriegen.

Wie genau kann man sich diese Transformation vorstellen?

ROLAND GRUBER

Nun, sie verändert zum Beispiel die Art und Weise, wie wir arbeiten. Corona hat gezeigt, dass nicht nur Selbstständige, sondern auch Angestellte problemlos von zu Hause aus ihrem Job machen können, und daher nicht mehr pendeln müssen. Das ist eigentlich ein Lotto-Sechser für unsere Orte und natürlich für die Umwelt. Wenn wir dieses riesige Potenzial des Nicht-Pendeln-Müssens nach dem Motto „Homeoffice ist zwar nett, aber gemeinsam Homeoffice machen wäre noch viel netter“ weiterdenken, dann entsteht folgendes Szenario. Die Arbeitgeber zahlen für die Mitarbeitenden sogenannte Coworking-Arbeitsplätze in ihren Heimatorten und so können Public-Homeoffices für Selbstständige und Angestellte entstehen. Die Leute bleiben dadurch im Dorf, arbeiten gemeinsam und nicht sozial vereinsamt, essen im Gasthaus und kaufen wieder im Nahversorger und nicht mehr in Einkaufszentren der metropolitanen Ausfahrtsstraßen ein. Und aus Pendler- und Schlaforten könnten wieder nutzungsdurchmischte Orte mit hoher Lebensqualität werden.

Das alles geschieht natürlich nicht von heute auf morgen.

ROLAND GRUBER

Nein. Hier handelt es sich um komplexe Prozesse mit vielen beteiligten Akteuren in unterschiedlichsten Bereichen. Aber man muss die Eckpfeiler dafür einschlagen, die Vision zu gehen beginnen und Immobilieneigentümer, die Wirtschaft, die Öffentlichkeit und die Politik zusammenbringen und miteinander weiterdenken. Und damit die Dominosteine für die Umsetzungen ins Rollen kommen, brauchen wir Menschen, die sich darum kümmern, die sogenannten Kümmerer. Dann kann aus Leerständen wieder ein Lebensraum werden und eine neue Mitte für unsere Orte entstehen. Diese Transformation braucht aber einen langen Atem, 10 bis 15 Jahre muss man schon durchhalten. Das ist die Herausforderung.

Wie nutzen wir eine Schule in der Zeit, in der keine Schule ist?

Schauen Sie gerne auch das Video mit Roland Gruber auf der Website der Baukulturwochen www.besser-bauen-besser-leben.de